-

Frankreich erlässt schärferes Gesetz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität

Frankreich erlässt schärferes Gesetz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität

-

Zverev verpasst Viertelfinale von Madrid

-

Meta veröffentlicht KI-Assistenten "Meta AI" als App

Meta veröffentlicht KI-Assistenten "Meta AI" als App

-

Trump: "Regiere das Land und die ganze Welt" - US-Präsident 100 Tage im Amt

-

SZ-Journalist Stefan Kornelius wird Regierungssprecher

SZ-Journalist Stefan Kornelius wird Regierungssprecher

-

Israels Regierung widerruft Entlassung von Inlands-Geheimdienstchef

-

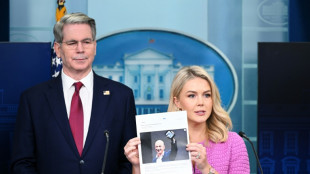

Weißes Haus warnt Amazon vor Zollkosten-Offenlegung

Weißes Haus warnt Amazon vor Zollkosten-Offenlegung

-

Merkel plant Teilnahme an Merz' Kanzlerwahl im Bundestag

-

Regierungskreise: Modi hat Armee "operative Freiheit" in Kaschmir erteilt

Regierungskreise: Modi hat Armee "operative Freiheit" in Kaschmir erteilt

-

Designierter Kulturstaatsminister Weimer sieht sich nicht als Kulturkämpfer

-

US-Autobauer General Motors schlägt sich im ersten Quartal besser als erwartet

US-Autobauer General Motors schlägt sich im ersten Quartal besser als erwartet

-

Trump-Zölle: US-Verbrauchervertrauen auf niedrigstem Stand seit Corona

-

UNO: Seit 2014 weltweit mehr als 72.000 Migranten verschwunden oder gestorben

UNO: Seit 2014 weltweit mehr als 72.000 Migranten verschwunden oder gestorben

-

Rechnungshof kritisiert schleppende Brückenmodernisierung - Ministerium sieht sich im Zeitplan

-

US-Zölle: Pharmaunternehmen Astrazeneca verlegt Produktion in die USA

US-Zölle: Pharmaunternehmen Astrazeneca verlegt Produktion in die USA

-

Amazon könnte Zollkosten offenlegen: Weißes Haus spricht von "feindlichem Akt"

-

Kanadischer Konzern stellt ersten Antrag auf Tiefseebergbau

Kanadischer Konzern stellt ersten Antrag auf Tiefseebergbau

-

Urteil: Anwohner müssen bellende Hunde in Nachbargarten tolerieren

-

Frankreich wirft russischem Geheimdienst zahlreiche Cyberangriffe vor

Frankreich wirft russischem Geheimdienst zahlreiche Cyberangriffe vor

-

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Regionalzug in Bayern

-

Wahl in Bayern 2028: Ministerpräsident Söder will es wie CSU-Legende Strauß machen

Wahl in Bayern 2028: Ministerpräsident Söder will es wie CSU-Legende Strauß machen

-

"Es ist offiziell": SPD und Grüne in Hamburg unterzeichnen Koalitionsvertrag

-

Tunesiens Präsident weist Kritik an Verurteilung von Oppositionellen zurück

Tunesiens Präsident weist Kritik an Verurteilung von Oppositionellen zurück

-

UNRWA wirft Israel Misshandlung von mehr als 50 UN-Helfern in Gefangenschaft vor

-

Früherer Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah wegen Spionage für China angeklagt

Früherer Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah wegen Spionage für China angeklagt

-

Mehrjährige Haftstrafen für Schmuggel von halber Tonne Kokain über Bremerhaven

-

Zwölf Prozent mehr Abonnenten bei Spotify - Betriebsgewinn rund 500 Millionen Euro

Zwölf Prozent mehr Abonnenten bei Spotify - Betriebsgewinn rund 500 Millionen Euro

-

Paketdienst UPS will weltweit 20.000 Arbeitsplätze abbauen

-

Vorwurf des "Völkermords" im Gaza-Krieg: Israel weist Anschuldigungen von Amnesty zurück

Vorwurf des "Völkermords" im Gaza-Krieg: Israel weist Anschuldigungen von Amnesty zurück

-

Arzt-Plattform Doctolib auf Erfolgskurs: Umsatz steigt um 22,5 Prozent

-

Intensive Suche nach Ursache für massiven Stromausfall auf iberischer Halbinsel

Intensive Suche nach Ursache für massiven Stromausfall auf iberischer Halbinsel

-

Fehlende Widerrufsbelehrung kostet Gartenbauer in Rheinland-Pfalz gesamten Lohn

-

Oberverwaltungsgericht: Kein Anspruch auf Gesichtsschleier am Steuer

Oberverwaltungsgericht: Kein Anspruch auf Gesichtsschleier am Steuer

-

Vierter Beteiligter nach schwerem Verkehrsunfall bei Ulm gestorben

-

Nach Tod von neugeborenen Zwillingen: Anklage gegen Frau aus Wittenberg

Nach Tod von neugeborenen Zwillingen: Anklage gegen Frau aus Wittenberg

-

EM-Rekordprämie: 120.000 Euro für den Frauen-Titel

-

Zwölf Jahre Haft für tödlichen Messerangriff auf Betreiber von Flüchtlingsunterkunft

Zwölf Jahre Haft für tödlichen Messerangriff auf Betreiber von Flüchtlingsunterkunft

-

Rechnungshof kritisiert Ministerium wegen schleppender Brückenmodernisierung

-

Unfall bei Abbau von Riesenrad in Bremen: 49-Jähriger stürzt metertief in Tod

Unfall bei Abbau von Riesenrad in Bremen: 49-Jähriger stürzt metertief in Tod

-

Päckchen aus China: Frankreich fordert Gebühren für Online-Plattformen

-

Rüdiger: "Mehr als sieben Monate mit starken Schmerzen"

Rüdiger: "Mehr als sieben Monate mit starken Schmerzen"

-

Zwei Jahre nach Millionendiebstahl in Brandenburger Bank: Festnahme in Berlin

-

Mehr als tausend Migranten eingeschleust: Bundespolizei fasst Bandenchef

Mehr als tausend Migranten eingeschleust: Bundespolizei fasst Bandenchef

-

Handball: Nationalspieler Stutzke verlängert in Hannover

-

Bundesagentur für Arbeit: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt weiter schwach

Bundesagentur für Arbeit: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt weiter schwach

-

Stromausfall in Spanien und Portugal: Faeser für besseren Schutz in Deutschland

-

Verbraucherstimmung hellt sich auf - Unsicherheit bei Unternehmen nimmt zu

Verbraucherstimmung hellt sich auf - Unsicherheit bei Unternehmen nimmt zu

-

US-Zollpolitik und schwache China-Nachfrage drücken Porsche-Prognose

-

Verurteilter Kardinal Becciu nimmt nicht an Konklave teil

Verurteilter Kardinal Becciu nimmt nicht an Konklave teil

-

Formel 1: FIA will Verhaltenskodex anpassen

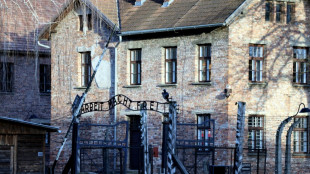

Erinnerungskultur: Erstmals Mehrheit für "Schlussstrich" unter NS-Vergangenheit

Erstmals wünscht sich eine relative Mehrheit der Bevölkerung einen erinnerungskulturellen "Schlussstrich" unter die deutsche NS-Vergangenheit. Das ist ein Ergebnis der am Dienstag veröffentlichten Memo-Studie der Stiftung Erinnerung Verantwortung Zukunft (EVZ). Demnach stimmten 38,1 Prozent der dafür Befragten der These stark oder eher zu, dass es "Zeit für einen Schlussstrich unter die Zeit des Nationalsozialismus" sei. 37,2 Prozent lehnten das eher oder stark ab, 24,2 Prozent wollten sich nicht festlegen.

Die Frage war seit 2018 ähnlich auch in vier vorigen Memo-Studien der EVZ-Stiftung gestellt worden - diesmal gab es erstmals mehrheitlich eine Zustimmung. Eine Mehrheit von 43,6 Prozent stimmte nun der These zu, dass sich "lieber gegenwärtigen Problemen" gewidmet werden solle "als Ereignissen, die mehr als 70 Jahre vergangen sind". 22,1 Prozent widersprachen der Aussage.

44,8 Prozent gaben in der Studie an, sich darüber zu ärgern, "dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden". 28,2 Prozent stimmten dem Satz nicht zu. Thesen wie "ich verstehe nicht, warum ich mich heute noch mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandersetzen soll" und "ich finde es in Ordnung, wenn zukünftige Generationen sich nicht mehr mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen" wurde allerdings mehrheitlich widersprochen.

Veronika Hager, Wissenschaftliche Referentin der EVZ-Stiftung, bezeichnete den Befund als "erinnerungskulturellen Kipppunkt". "Für immer mehr Menschen ist der Nationalsozialismus eine historische Epoche unter vielen, die mit der Gegenwart und einer Werteorientierung im hier und jetzt nicht mehr viel zu tun hat", sagte Hager bei der Präsentation der Studie. "Dem müssen wir entgegentreten und zeigen, wo das Erinnern für unsere Gegenwart und unsere Zukunft wichtig ist."

Ein Ergebnis der Studie ist aber auch, dass sich viele vor allem jüngere Menschen gerne mehr für das Erinnern an die deutsche NS-Vergangenheit einsetzen wollen. "Die Studie zeigt, dass es in der Gedenkarbeit und Erinnerungskultur noch ungehobenes Potenzial von Menschen gibt, die sich gerne engagieren möchten, es aber noch nicht aktiv tun", sagte Hager. Der erinnerungskulturelle Nachwuchs stehe "im Grunde in den Startlöchern".

Gleichzeitig lege die Studie auch teils erhebliche Wissenslücken über die NS-Zeit in der Bevölkerung offen, sagte Hager. Das betreffe etwa die Diversität der verfolgten Gruppen und die Zahl der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter im Deutschen Reich. Auch die Opferzahlen des Völkermords an den Sinti und Roma würden stark unterschätzt.

Für die Studie wurden 3000 Frauen und Männer online befragt. Die Befragten waren im Schnitt 52,6 Jahre alt, die Studie gilt als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.

F.Pedersen--AMWN